films

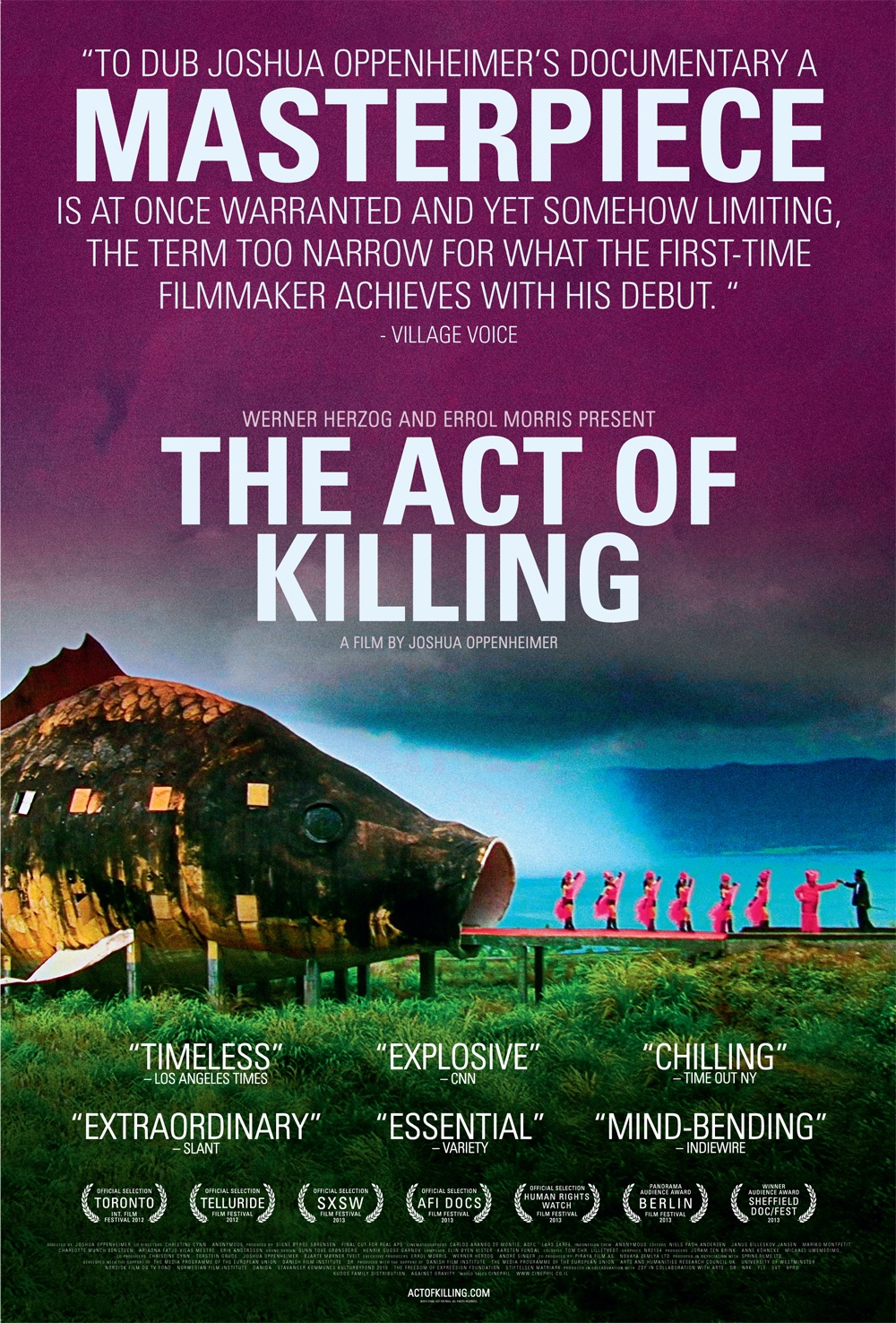

THE ACT OF KILLING - Le génocide impuni

| Titre Original | THE ACT OF KILLING - Le génocide impuni |

|---|---|

| Titre traduit | |

| Réalisateur | OPPENHEIMER Joshua |

| Distribution | ZED |

| Production | |

| Année | 2012 |

| Format | DVD |

| Durée | 159' |

| Langue | st. Fr. |

| Musique | |

| Distinction | Oscars 2014 Nomination (Prix du Meilleur Documentaire) - Festival de Cinéma Valenciennes 2013 Grand prix -Berlin Film Festival 2013 Prix ??du Jury œcuménique - European Film Award Prix du Meilleur Documentaire. |

| Interprètes | |

| Résumé | |

| Diffusion | |

| Lien film | Accès exclusif membres IMAJ - écrivez un e-mail à documentation@imaj.be |

| Droit | 0 |

| Festival | Toronto IFF 2012 |

| Genre | Documentaire Shoah |

| Auteur du Commentaire | Adolphe Nysenholc et de Matthias De Jonghe |

| Commentaire d'Imaj | Le film me laisse avec une impression de malaise. C’est tellement sordide. Je me demande si l’étalage de tous ces êtres veules, que sont les tortionnaires qui se vantent de leurs crimes en riant, n’auraient pas dû être compensé par le témoignage de sauveurs, ne fût-ce que d’un seul, car il a dû y en avoir. Le film donne une image trop faussée de l’humanité, est répétitif, délayé : un vingt minutes aurait suffi et on aurait compris, à mon avis. Si la fonction de l’art est de nous transcender, de nous rendre meilleur, ici il nous tire vers le bas. On sort de la vision en tout cas démuni, malheureux. Certes, Aharon Appefeld et d’autres écrivains défendent le droit à la fiction (pour la victime qui raconte) . De fait, le mentir-vrai (Aragon), qui introduit un point de vue distancié, évite l’auto-satisfaction des protagonistes, ce qui rend paradoxalement le témoignage plus vraisemblable. Mais, avec The Act of killing, on est dans le point de vue des bourreaux (comme dans Les Bienveillantes ou déjà La mort est mon métier), qui montre l’évolution du regard sur les génocides. Et, bien que l’on y « joue », il n’y a pas, à mon avis, un recul suffisant, on resterait trop dans la complaisance avec les criminels. Mais peut-être que je me trompe, si j’en juge par les très nombreux Prix internationaux remportés par ce documentaire-vérité. Aussi, si un professeur avisé en montrait un ou deux extraits à ses élèves, pour susciter un débat critique, ce film pourrait, me semble-t-il, dans ce cas, être utile. par Matthias De Jonghe « Même au beau milieu de nos expériences vécues les plus singulières, […] nous inventons à coups d’affabulation la plus grande part de l’expérience vécue et l’on ne pourra guère nous contraindre à ne pas regarder une action, quelle qu’elle soit, en ‘‘inventeurs’’. Tout cela revient à dire : nous sommes fondamentalement, depuis des temps immémoriaux – habitués à mentir. Ou bien, pour exprimer la chose sous une forme plus vertueuse et plus hypocrite, bref plus agréable : on est bien plus artiste qu’on ne le sait. » Nietzsche, Par-delà bien et mal Bien aidé par un Grand Prix du Jury glané à la dernière Mostra, The Look of Silence, le nouvel essai du documentariste américain Joshua Oppenheimer, devrait bénéficier d’une sortie en salles dans le courant de l’année ; en attendant, c’est sur son prédécesseur qu’il importe de se pencher ici. Adoubé par ses prestigieux producteurs, Werner Herzog et Errol Morris, The Act of Killing documente une réalité invraisemblable : en Indonésie, les responsables des purges dites « anticommunistes » de 1965-1966 jouissent toujours, à l’heure actuelle, de la plus totale impunité. Qu’ils aient été commanditaires, bourreaux ou complices par leur silence, tous s’affichent au grand jour, à visage découvert, protégés par des connivences touchant encore les plus hauts degrés de l’État ; avec complaisance et légèreté, vanité même (comme s’il était question d’une prouesse sportive), ils évoquent en toute liberté, pour le film d’Oppenheimer, leur implication dans un cataclysme que d’aucuns, aujourd’hui, n’hésitent pas à qualifier de « génocide » – l’extermination systématique, par des milices paramilitaires et des citoyens volontaires cautionnés par l’armée, de tous ceux susceptibles de s’opposer au pouvoir autoritaire mis en place au lendemain du coup d’état manqué du 30 septembre 1965. Sympathisants communistes avérés ou seulement soupçonnés, intellectuels contestataires, représentants syndicaux, immigrés chinois : en quelques mois, plus d’un million de personnes disparaissent. Ce massacre méthodique, The Act of Killing en fait son point de départ ; comme tout documentaire, il assure à cet égard une fonction mémorielle – on lui prête alors la valeur d’un acte politique, jetant d’une part une lumière crue sur des événements largement méconnus, offrant d’autre part un cénotaphe aux victimes privées de sépulture. En effet, dans sa confrontation avec les instigateurs d’une tuerie de masse facilitée à l’époque par certains gouvernements occidentaux, le film d’Oppenheimer conjure en quelque sorte la mort et l’oubli : tout se passe comme si les disparus regagnaient une voix, certes ténue, mais d’autant plus forte et belle d’être reconquise, en sourdine, sur les paroles insoutenables que prononcent à l’écran leurs meurtriers – paroles de cruauté assumée, paroles d’indifférence, paroles désaffectées. En ce sens, le dispositif mis en place par Joshua Oppenheimer rappelle le Shoah de Claude Lanzmann, qui, quoique tourné vers les survivants, évitait lui aussi l’utilisation d’archive footage pour confier aux mots seuls le soin de témoigner. Mais là où le directeur des Temps modernes décrète l’Holocauste irreprésentable et frappe d’anathème quiconque (Spielberg et Yannick Haenel, entre autres) ose braver l’interdit ainsi prononcé en faisant de la « Solution finale » matière à fiction(s), Oppenheimer prend expressément le parti de la représentation – suggérant que, pour lui, toute parole, fût-elle celle des témoins de première main, est déjà fiction, c’est-à-dire, étymologiquement : façonnement, mise en forme, manipulation. Son travail repose de fait sur un pari fou, qui renvoie sans ambages aux scénographies tétanisantes que Rithy Panh mettait au point en 2003, pour les besoins de S21, la machine de mort khmère rouge. À l’instar des anciens bourreaux de Tuol Sleng rejouant in situ les scènes qui jalonnaient leur quotidien sous le régime sanguinaire des Khmers rouges, les protagonistes de The Act of Killing, pour la plupart meurtriers de masse impunis, se prêtent ainsi au jeu, documentaire par excellence (1), de la reconstitution. Devant la caméra d’Oppenheimer, les gestes de mort sont posés à nouveau, avec une lenteur effroyable – analysés, glosés, décomposés et commentés, déconstruits par ceux-là même qui s’en acquittent. Toutefois, de S21, The Act of Killing n’emprunte certainement pas le ton : la gravité méditative et portée vers un avenir apaisé qui habitait les images de Panh, leur extrême retenue, laissent ici place aux couleurs criardes, aux fanfaronnades et aux pantomimes grotesques – car le film d’Oppenheimer est aussi celui des tortionnaires et de leurs acolytes ; il s’élabore avec eux, emprunte à leur langage et finit par leur ressembler. Or, en l’absence de sanction ou de condamnation officielle, ceux-ci vivent dans la certitude hallucinée de leur innocence, et dans la nostalgie du temps où leur cruauté maintenait l’Indonésie sous une chape de terreur. Tandis que les geôliers de Tuol Sleng semblaient s’absenter et disparaître dans la nécessaire mécanicité des procédures kinésiques qu’exigeait d’eux la machine génocidaire, Anwar, Adi et leurs comparses laissent quant à eux filtrer dans leur démonstration une présence intense, qui, loin d’attester l’évacuation de toute autonomie de pensée, traduit surtout l’étonnante superficialité de leur rapport au monde – entre fascination pour le cinéma américain, soif de célébrité, cupidité revendiquée, goût du luxe et de la domination, et farniente. Avec une forme de bonhomie puérile, mais aussi profondément engagés dans leur tâche que l’artiste – Anwar ne se proclame-t-il pas tel ? – dans la sienne, les bourreaux répondent aux sollicitations d’Oppenheimer, en tout moment portés par le désir de faire connaître et reconnaître leurs actes. Quant au cinéaste, il leur prête son savoir-faire et les aide à donner vie à ce désir comme ils l’entendent – par le truchement de scènes empruntant à l’histoire du septième art certains de ses codes génériques : film noir, comédie musicale, western, etc. De là naît le trouble puissant qu’occasionne The Act of Killing : en sacrifiant à l’artifice du film dans le film, c’est-à-dire en redoublant la confiance qu’il accorde à la représentation, Oppenheimer se dépouille partiellement de son autorité de créateur. Ce faisant, il consent à faire de son oeuvre, malgré les événements douloureux qu’elle traite, un objet hétérogène, bouffon, profondément carnavalesque – un espace où circule librement la parole des assassins, un lieu d’expression où les gestes, les enjeux de ceux-ci, ainsi que leurs justifications, se modalisent sans détours, autrement dit, se recomposent, se déplacent et s’altèrent, bref s’anamorphosent pour finalement ménager, entre le sujet et ce qu’il (a) fait et dit, une distance salutaire : celle de la réflexivité, du retour sur soi. C’est en ceci que la fiction constituant le coeur du film d’Oppenheimer, comme la pièce dans la pièce d’Hamlet, pourra s’avérer, au final, l’agent d’une révélation performative – surprenant ceux-là même qui la façonnent. Mais The Act of Killing ne fait pas seulement preuve d’une confiance inébranlable dans les vertus de la fiction : plus radicalement, il laisse entendre que celle-ci pourrait bien déterminer et fonder en dernière instance toute existence. Maître-exécuteur et « star du film » – comme l’affirme négligemment l’une des présentatrices de la télévision publique indonésienne –, Anwar Congo s’érige ainsi, devant la caméra d’Oppenheimer, en être insaisissable : tantôt cabotin attachant et un brin hâbleur, tantôt monstre d’insensibilité (2), il oscille sans cesse d’un rôle à l’autre, changeant de déguisement aussi prestement et avec autant d’aisance qu’un comédien. À chaque situation son « air » : le tempérament protéiforme d’Anwar, la versatilité du visage qu’il donne à voir d’une séquence à l’autre pourraient passer pour de la coquetterie ou une forme de dandysme involontaire ou désintéressé s’ils n’étaient relayés par un discours insistant faisant du cinéma, des images et de la mise en scène de soi sa préoccupation principale – il faut voir, par exemple, avec quelle implication, avec quelle tension d’esprit il visionne les rushes du film d’Oppenheimer et commente ce qu’il faut se résoudre à appeler, malgré tout (c’est-à-dire : en dépit du caractère documentaire de l’oeuvre dont il est la figure centrale), sa performance. Voilà sans doute qui contribue à expliquer le vertige moral causé par The Act of Killing : en mettant en évidence l’extrême fragilité d’une réalité qu’il ne conçoit plus qu’à travers le prisme du jeu et de la dramatisation, Anwar ranime le spectre d’un doute hyperbolique (c’est l’hypothèse de l’opacité réciproque des êtres et de l’insincérité généralisée) et suggère indirectement la relativité des normes éthiques au nom desquelles ses actes pourraient ou devraient être condamnés – livré à lui-même, isolé, l’individu, dans pareille configuration du monde, n’a plus qu’à faire sien l’adage : « Rien n’est vrai, tout est permis ». L’aveuglement d’Anwar, son obstination à se dire innocent s’éclairent alors d’une lumière nouvelle : en l’absence d’un univers de références partageable universellement et sans le moindre doute, tous les couples oppositionnels structurant traditionnellement l’expérience humaine menacent de s’effondrer, ravalés au rang de fausse monnaie. Dénoncé comme falsification ou, à tout le moins, soupçonné de n’être que le fruit contingent d’un état du monde lui-même contingent, le système de valeurs hiérarchisé et polarisé autour des notions de bien et de mal, de juste et d’injuste, etc. se trouve congédié, assimilé dans une démarche aux relents nietzschéens à une fiction conventionnelle, à propos de laquelle une communauté s’accorde ; pour justifier l’intolérable du génocide, il « suffit » alors de s’abstraire de celle-ci, de se réclamer d’une autre humanité, d’une autre morale (mais existe-t-elle ?) que celle qui juge répréhensible cet événement qu’elle nomme – et le nommant, qu’elle invente – « génocide ». C’est pourquoi, bien sûr, la rhétorique a de tout temps été la première préoccupation des meurtriers de masse : la mise au point d’un code neutralisant, d’une langue technique capable de lisser l’horreur va de pair avec la construction par la collectivité concernée d’un récit aux prétentions universalistes, voué à légitimer ses actions – une fiction qu’on appelle Histoire. Ce raisonnement dangereusement relativiste, qui tend à acter le retrait de l’être et de la vérité au profit du paraître et de la croyance invérifiable, Adi le formule de façon explicite, péremptoirement, avec une conviction glaçante – quand Anwar ne fait lui que l’insinuer, au gré de séquences qui trahissent surtout ses doutes3. Cette hésitation, cette foi somme toute précaire qu’il place dans l’efficacité déculpabilisante de ses propres propos lui valent d’ailleurs son statut privilégié de « star du film » – tout bon « anti-héros » portant au coeur une fragilité. Surgit alors ce qui contribue à faire de The Act of Killing l’expérience bouleversante qu’il est pour le spectateur : sans aller jusqu’à forcer l’identification, le film d’Oppenheimer révèle, dans la peinture de son « personnage » principal, l’extrême proximité de cet homme avec l’idée socialement, culturellement et historiquement déterminée de normalité. Toute image, affirme Georges Didi-Huberman, propose à son spectateur un alliage instable de semblance/dissemblance ; ainsi, frapper Anwar et ses acolytes d’infamie, les exclure catégoriquement de la communauté humaine – n’est-ce pas cette exclusion que leurs discours d’autojustification appellent, au fond ? – méconnaîtrait l’essentiel : qu’il y a dans leurs gestes d’assassins, désespérément routiniers, quelque chose de familier, d’épouvantablement familier ; que ces dramaturgies corporelles mobilisées pour tuer, ces techniques du corps, dirait Mauss, relèvent d’une forme d’astuce, d’ingéniosité, de ruse qui n’est pas étrangère à cette condition incarnée que nous partageons tous ; enfin, que les désaveux opposés aux accusations, les intermittences d’une culpabilité qu’il faut à tout prix étouffer, dans le souci de préserver l’image d’un soi intègre, envers et contre tout, convoquent ces expédients de la raison qu’il est impossible de ne pas reconnaître. Il confesse rapidement être la proie de cauchemars dans lesquels lui apparaissent ses victimes, et il avoue volontiers qu’il est préférable, pour tuer efficacement, de s’arracher à soi-même – avec le secours de l’alcool ou de la drogue. Comme tout ce qu’engendre la pulsion documentaire, les images d’Oppenheimer portent à la rencontre d’une altérité ; mais condamner Anwar, Adi et consorts à la seule dissemblance, c’est jeter sur eux le regard déshumanisant dont se nourrit la logique génocidaire : c’est neutraliser l’élan empathique qui, à la base de toute vie individuelle, pousse à retrouver le semblable dans le différent. Ni monstres, ni barbares : plutôt que d’imposer ses privilèges d’observateur pour les saisir comme au travers d’une fenêtre ou d’un microscope, Oppenheimer pose sur les bourreaux le regard de celui qui cherche son reflet dans un miroir ; il laisse alors affleurer ce qui fait d’eux des hommes ordinaires – civilisés, avenants et sociables –, sans renoncer pour autant au glaçant constat d’Hannah Arendt sur la banalité du mal. En ce sens, The Act of Killing remplit presque la fonction d’une thérapie, voire d’un tribunal : de fait, le dispositif particulier qu’il met en place, en imposant à ses protagonistes la mise à distance de soi à soi dans le jeu, a pour effet de renouer entre victime et bourreau le lien que le meurtre exigeait de rompre. Sur la scène dressée par Oppenheimer, sa propre humanité rattrape bientôt Anwar : se glissant dans la peau de ses victimes pour les besoins de la fiction qu’il élabore avec la complicité du documentariste, il réalise soudain toute l’atrocité de ses actions ; il lui faut alors comprendre, à l’instar de Saint Genest, que tout comédien, en consentant à se produire, initie un vécu dont il ne peut savoir à l’avance comment il l’affectera. Dans la réinterprétation de ses chorégraphies meurtrières, autrement dit : dans leur modulation, dans leur mise en variation, Anwar se confronte de plein fouet à ce qui, tout en scellant son irrévocable unicité, l’inscrit, bon gré, mal gré, dans la communauté des hommes : son corps – ce corps qui atteste la précarité de son existence, en même temps qu’il en certifie, comme « centre d’action » (« centre absolu d’instrumentalité », disait Sartre), les indénombrables devenirs possibles. Le dessillement survient. S’exposant dans et par la fiction, redécouvrant dans sa propre vulnérabilité la condition propre à toute vie humaine en tant qu’elle est incarnée, Anwar le bourreau fond en larmes, il chancelle, râle, crache, éructe, tandis que son corps l’abandonne, ou plutôt : se rappelle à lui en l’abandonnant – son corps tout secoué, rincé de l’intérieur par une lame de fond cathartique qui laisse pantelant, le coeur au bord des lèvres face à l’ampleur des responsabilités qu’il n’est soudain plus possible de fuir. Mais au-delà de ses vertus purificatrices, la représentation (et la circulation des rôles qu’elle entraîne) se donne aussi à voir comme reconstitution au sens judiciaire du terme, en ceci qu’elle mène à la conscientisation et à l’aveu de la faute, à sa verbalisation, et à la possibilité enfin ouverte du pardon. Opérateur d’un savoir jusqu’alors refoulé, à l’origine d’un nouveau pli dans l’ordre du pensable et du dicible, la fiction orchestrée par Anwar et ses comparses, de manière inattendue, restitue alors à Joshua Oppenheimer l’autorité dont il s’était dépouillé : en renonçant à ses prérogatives de cinéaste et de metteur en scène au profit d’une pantomime sur laquelle il n’exerce aucun contrôle, il peut en réalité prétendre indirectement, étant donné l’issue de la reconstitution, à un pouvoir bien plus noble, teinté d’hubris : celui d’un maïeuticien rédempteur, qui se substitue à la justice des hommes pour accorder le pardon par le biais de son documentaire. Ce n’est pas la moindre des ambiguïtés d’un film qui, comme tous les chefs-d’oeuvre sans doute, s’attache à faire vivre les paradoxes plutôt qu’à les résoudre. Matthias De Jonghe (1) Au moins depuis Nanook of the North (Robert Flaherty, 1922). (2) Grand-père attentionné, poussant volontiers la chansonnette ou esquissant un pas de danse, il s’enorgueillit dans le même temps de son ingéniosité dans le meurtre |

Contactez-nous par mail à info@imaj.be ou par téléphone au 02 344 86 69 pour connaître la disponibilité de ce film.